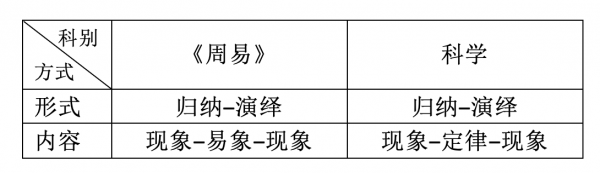

摘要:《周易》的思维方式并不是所谓“象思维”,而是“拟象思维”。《易经》无“象”字。《易传》“象”有两种含义,即“现象”(自然现象和社会现象)与“易象”(卦象和爻象)。“易象”来自“观象设卦”:“观象”就是观察现象,属于感性认识;“设卦”则是设立易象,属于理性认识,即属“拟象思维”。《周易》拟象思维包含两个过程:一是归纳,即从所观的具体“现象”中“取象”,于是“设卦”而有抽象的“易象”,这是“作《易》”;二是演绎,即从所设的抽象“易象”中“取象”,而运用于所问的具体“现象”,这是“用《易》”。因此,拟象思维实质上是一种类比思维,就是在理性思维中模拟感性现象,即把对一类现象的归纳结果(易象)演绎到另一类现象。显然,这种思维方式符合“归纳‒演绎”的思维普遍规律,即并不是一种独立的思维形式;它与科学思维方式的区别不在思维形式,而在思维内容,特别是其原初预设。《周易》之所以有这样的思维方式,是因为在当时的观念预设中,一切现象都是“天意”或“神意”的显示;“圣人”从这些现象中领悟神意,据此制作《周易》易象,用以指导人事。这种指导作用的具体实现方式,就是蓍筮活动。

关键词:《周易》;归纳与演绎;拟象;象;现象;易象;认识论

这些年来,关于所谓“象思维”的讨论颇为热闹,虽然取得了一些有参考价值的成果,但存在的问题也不少。根本问题有二:一是脱离了“象”观念的文献根据,凭主观想象而随意发挥;二是企图证明《周易》具有一种在理性认识、抽象思维之外的独特而神秘的思维形式。本文将通过《易传》“象”观念的认识论分析,证明“象思维”这个概念根本不能成立;《周易》的思维方式并不是什么“象思维”,而是“拟象思维”,这种思维方式的独特性并不在于其思维形式(归纳—演绎),而在于其思维内容。

一、引论

检索《周易》文本,古经部分即《易经》没有出现“象”字。因此,讨论所谓“象思维”,基本的文献依据就是大传部分即《易传》的“象”观念。进一步说,在《易传》的七种文献中,《文言》《说卦》《序卦》《杂卦》均无“象”字。而且,在《彖传》中,“象”字也只出现了三次。再者,《象传》的正文中也没有出现“象”字,唯有这个文献的名称叫作“象传”;当其被逐条附编于《易经》卦爻辞之下时,编者注明“象曰”。因此,讨论《易传》“象”观念,最主要的文献是《系辞传》。

(一)杨振宁的诘难

2004年9月3日,著名物理学家杨振宁在北京人民大会堂举行的“2004文化高峰论坛”上发表了题为《〈易经〉对中华文化的影响》的报告,首先谈的就是“《易经》影响中华文化的思维方式,所以这个影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一”;具体来说就是“中华的文化有归纳法,可是没有推演法”(“推演法”意谓演绎法)。[①]他说:

传统中华文化有以下两个性质,没有发展推演式思想方法,采取天人合一的哲学观念,我认为这二者都是受《易经》的影响。如果我们归纳一下,觉得今天的近代科学的思维方法是怎么样?是有两条路,一条路是归纳法,一条路是推演法,最终的目的跟方法都是要达到自然规律。归纳的方法达到自然规律,可以说,从广大的现象要想上升到一个自然的规律,这个是一个归纳的步骤;可是,近代的自然科学还另外有一个重要的一条路,就是推演的方法。推演的方法,是从一个浓缩了的观念,把它推演出来现象。近代的科学是把这两个结合起来所发展出来的。[②]

这里对科学的思维方式“归纳‒演绎”的概括是没有问题的。归纳就是从具体到抽象,即从特殊的现象a、b、c……概括出一般的规律P;演绎则相反,是从抽象到具体,即从一般的规律P推演到其他的特殊现象d、e、f……。

这其实正是《周易》的“取象比类”思维方式,杨振宁也指出:“如果看《易传》,易者象也,易象者意想也,就是要立一些卦符,要贯彻一些观念,把它取象比类。”[③](这里的“意想”不是通常所谓“臆想”,而就是指“取象比类”的方法。)

1.关于《周易》的归纳思维

杨振宁正确地肯定了《周易》具有“归纳”的思维形式。他指出:

观物取象,这是《易经》的精神,所以归纳法向上要想求得整体的观念。……《易经》的精神分类、精简、抽象化是归纳法的精神。[④]

这里的“观物取象”是对《周易》思维方式的准确概括(详下),而且正确地肯定了这是“抽象化”的“归纳法”;但杨振宁在这里只涉及了“作《易》”,而未涉及“用《易》”(蓍筮活动),其实后者正是《周易》的演绎法(详下)。杨振宁说:

这些卦是象,这是《周易》里面自己讲(的),是浓缩了的观念,以卦符、卦名将天地人的变迁分类。……所以浓缩化、分类化、抽象化、精简化、符号化……这些是《易经》的精神。[⑤]

看来杨振宁对《周易》确实颇有心得。不过,更准确地说:不仅“作《易》”的归纳是“取象比类”,而且“用《易》”的演绎同样是“取象比类”;只不过前者所取的是“现象”(自然现象和社会现象),而后者所取的是“易象”(卦象和爻象)。《周易》的思维方式就是以“易象”为中介,将某一类现象比拟于另一类现象。这里“作《易》”是归纳,而“用《易》”就是演绎。

2.关于《周易》的演绎思维

杨振宁认为《周易》的思维形式只有归纳法,没有演绎法,这是不对的。他所举的电磁理论奠基人麦克斯韦(James Clerk Maxwell)发现“麦克斯韦方程”(Maxwell's equations)的例子,正好与他的上述判断相反:

第一篇文章里面是用归纳法,他有这样一句话,这是我的翻译:“我们必须利用物理学不同分支之间的相似处。”他那时候要研究电学跟磁学基本的数学结构,那个时候对于这个结构是很不清楚的。他说“我们可以用已经知道的物理学别的分支”,比如流体力学在那时候相当发展了,有完善的理论基础,他说“我们要用这个做一个例子,也许可以得出来一个结论,电学跟磁学的结构与流体力学的结构有相似的地方”,换句话说,他这所用的是取象比类方法。

第三篇文章用了推演方法,用了刚才取象比类的办法写出一些方程式,然后他把这些方程式拿来推演一下,得出来一个惊人的结论。他说:“这样子用取象比类的方法写出的方程式会发现有电磁波,而且它的速度可以用方程式算出来”,算出来以后说了,“此速度与已知光速如此相近,我们有理由相信光即是电磁波”。因为在那以前电磁跟光是分别的东西,他现在说不是分别的,光就是电磁合起来的结果。[⑥]

麦克斯韦的第一篇文章采用归纳法,实际上也是一种类比法,即物理学不同分支之间的“相似”;杨振宁明确说,这是“取象比类方法”。麦克斯韦的第二篇文章采用“推演方法”,就是演绎法,亦即从“磁学基本的数学结构”推演出“光即是电磁波”的结论;杨振宁明确说,这同样是“取象比类的办法”。可见这个例子与杨振宁举例的初衷正好相反,即反倒证明了“取象比类”不仅适用于归纳法,而且同样适用于演绎法。

这种“取象比类”,正是杨振宁自己所肯定的《周易》的思维方式,即“《易经》讲了取象比类、观物取象归类”[⑦]。这种“比类”的演绎,其实就是一种“类比”(analogy)思维,所以杨振宁反复强调“比类”“类似”“分类”或“分类化”。

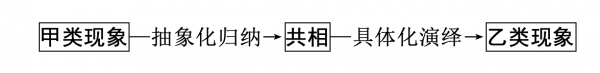

这里涉及逻辑学上的一个值得讨论的重要问题。通常认为,人类具有三种思维形式,即归纳、演绎和类比。但实际上,类比并不是归纳和演绎之外的一种独立的思维形式。我们之所以能够将甲类现象比拟于乙类现象,是因为我们看到了两类现象之间的“相似”之处即“共相”。那么,显而易见,从具体的甲类现象到抽象的共相,这是归纳的结果;从抽象的共相到乙类现象,则是演绎的结果。

同样显而易见,《周易》的“取象比类”正是这样的类比思维:“作《易》”是从所观察的具体“甲类现象”中归纳出抽象的“易象”;然后“用《易》”(蓍筮活动)是从抽象的“易象”演绎到所占问的具体“乙类现象”。

(二)思维形式与思维内容的区分

为此,首先必须明确“思维”这个概念。众所周知,“思维”属于认知范畴。这里不采取康德所独有的“感性—知性—理性”三级划分,而采取常识所共知的二级划分,即“感性”与“理性”。“思维”即属“理性”范畴,亦即通常所说的“理性认识”。

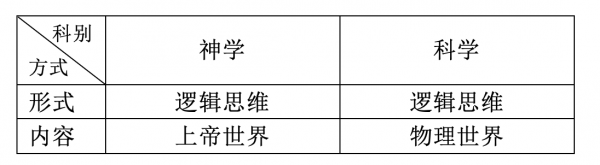

另外一个问题,就是“思维方式”(mode of thinking)的概念。思维方式涉及两个方面,即“思维形式”(form of thinking)和“思维内容”(content of thinking)。人类的思维形式其实并无二致,不外乎抽象思维,即逻辑思维:归纳与演绎。至于思维方式的差异,并非思维形式的不同,而是思维内容的区别。《周易》的思维方式的独特性,并不在于思维形式,而在于思维内容。

关于思维形式与思维内容的区别,我们不妨以科学与基督教神学的思维方式为例。神学的思维形式,例如其对上帝存在的证明,尤其是阿奎纳(Thomas Aquinas)提出的证明,其实同样是运用的逻辑思维;事实上,众所周知,神学为形式逻辑的发展作出了突出的贡献,而17世纪的逻辑学教科书《波尔‒罗亚尔逻辑》(Port-Royal Logic)就是这方面成果的总结。神学与科学的区别并不在其思维形式,而在其思维内容:

这里所说的思维内容的区别,最主要的缘由在于其原初预设(presupposition)的不同。[⑧]神学在证明上帝存在之前,其实就已经预设了上帝的存在,这是一种超越理性的信仰,其实是一种“预设信念”(presupposedbelief),神学家的工作不过是对此提供证明;而科学却没有这样的预设信念。[⑨]《周易》的思维方式亦然:

事实上,《周易》与基督教神学一样,也预设了某种形而上的神性的超越者(the Transcendent)的存在,称之为“天”或“帝”。[⑩]这是《周易》思维方式与科学思维方式在思维内容上的最根本的区别;至于思维形式,两者之间并无实质区别。

由此可见,中国之所以没有率先发展出近代科学,并不是由于杨振宁所说的《周易》、中华文化的思维方式。这里需要特别强调:中国人并不是什么既非人类、亦非其它动物的特殊物种;他们同样会遵循人类普遍的认知规律,即从感性认识到理性认识、从归纳到演绎。[11]只不过由于某种原因,中国没有发展出亚里士多德开创的那种形式逻辑学。

(三)《周易》的拟象思维

综上,如果非要给《周易》的思维方式一个特定的名称不可,那么,它与其说是“象思维”(image thinking),毋宁说是“拟象思维”(simulative thinking)。所谓“拟象思维”,即“拟诸其形容”而“象其物宜”[12],其实就是在抽象的理性思维中模拟具体的感性现象;这种“取象比类”思维方式,本质上是一种“类比”思维,它是人类普遍思维形式“归纳‒演绎”的一种特殊的表现。

通观《易传》文本,“象”(image)有两种基本含义,即“现象”(phenomena)(自然现象和社会现象)与“易象”(the symbols of changes)(卦象和爻象)。“易象”来自“观象设卦”:“观象”就是观察具体现象,属于感性认识;而“设卦”则是一种抽象思维的结果,属于理性认识。拟象思维就是在理性思维中模拟感性现象,亦即以抽象符号的“易象”为中介,把对一类具体“现象”的归纳结果(易象)演绎地运用于另一类具体“现象”。《象传》就是典型的拟象思维,它是把对“天道”即自然现象的理解运用于“人道”即社会现象。显然,“拟象”过程首先以具体的“观象”(感性观察)为前提,然后进入抽象的“拟象”过程。

具体来说,《周易》的拟象思维过程包含两个阶段:一是“圣人”的“作《易》”,即从所观察的具体“现象”中“取象”,于是“设卦”而有抽象的“易象”;二是筮人的“用《易》”,即从所设立的抽象“易象”中“取象”,而运用于所占问的具体“现象”。这个思维过程就是:

这里的“归纳”即“抽象化”,古人认为是“圣人”的事情;而“演绎”即“具体化”,则是“筮人”的事情。

由此可见,《周易》“拟象”的思维“方式”并不是一种独立的思维“形式”,即并不是人类理性思维“归纳‒演绎”之外的、《周易》或中国人特有的一种思维形式,而只是人类普遍思维形式之下的一种独特的思维内容。这里尤其需要避免“中国特殊论”那样的特殊主义,否则就会将中国文化与逻辑学及科学对立起来,不利于中国的科技进步。

二、《易传》“象”的两层含义:“现象”与“易象”

通观整部《易传》,其所谓“象”分为两类,即一般的具体“现象”(自然现象和社会现象)和《周易》的抽象“易象”(卦象和爻象),后者乃是对前者的抽象化的归纳。

(一)现象

在整部《易传》中,“象”字的首次出现,就是《剥彖传》所说的“观象”:

剥,剥也,柔变刚也。……顺而止之,观象也。[13]

所谓“观象”,注称:“以观其形象也。”对此,孔颖达说:“‘象’是形象”[14];“《易》卦者,写万物之形象”[15];“万物之体,自然各有形象,圣人设卦以写万物之象”;“初有三画,虽有万物之象,于万物变通之理犹有未尽,故更重之而有六画,备万物之形象,穷天下之能事,故六画成卦也”[16]。这里所谓“形象”,就是现象。

圣人作《易》,首先就是“观象”,即对现象的观察:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。[17]

这里提及的“万物”之“象”,诸如“天”“地”“鸟兽之文与地之宜”“身”等,都是“现象”,即是感性认识、观察的对象。

汉语“观察”一语,即源于这种“仰观俯察”:

仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。[18]

这就是“观察”,即对现象的认识。孔颖达据此提出了“观察”的概念,指出:“作《易》圣人,本观察变化之道,象于天地阴阳而立《乾》《坤》等卦。”[19]

在上述“万物”现象中,最大的现象就是天地,即“法象莫大乎天地”[20],因为“天地相遇,品物咸章”[21],“以言乎天地之间则备矣”,“天地设位而《易》行乎其中矣”[22]。所以《系辞传》说:

天地变化,圣人效之;天垂象,见(xiàn)吉凶,圣人象之。[23]

汉语“现象”一语,即源于此。[24]

所观察的现象分为两大类,即自然现象和社会现象。《贲彖传》说:

刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。[25]

这里,孔颖达再次提到“观察”,他认为:“当观视天文,刚柔交错,相饰成文,以察四时变化”;“观察人文,则《诗》《书》礼乐之谓,当法此教而化成天下也”。其实,这里观察的对象,“天文”当指自然现象,“人文”当指社会现象。

感性的观察所得,只是现象,并非事物的本质;要知现象背后的本质性的“幽明之故”,还需通过理性思维的归纳、抽象。这种归纳与抽象,在《周易》即属“拟象思维”(详下)。

(二)易象

除上述自然界和社会界的“现象”外,《易传》“象”也指“易象”,即卦象和爻象。例如关于《复》《临》二卦,孔颖达说:“既有群阴见象于上,即须论卦之象义。”[26]这里的“见象”即是现象,“见”读为“现”[27];这里的“象义”即指卦象、爻象(群阴)的意义(“群阴”指众阴爻)。

至于“易象”这个概念,即出自孔颖达对下面这段话的解释:

君子所居而安者,《易》之序也;所乐而玩者,爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占。[28]

孔颖达疏:“序,易象之次序”;“以易象则明其善恶,辞则示其吉凶”;“君子既能奉遵易象,以居处其身,无有凶害,是以从天以下,悉皆祐之,吉无不利”。

1.卦象

通观《彖传》,“象”出现两次,都是指的卦象:

一是《鼎彖传》:“鼎,象也。以木巽火,亨(烹)饪也。”[29]这里的“象”显然指《鼎卦》的卦象,就是“以木巽火”:巽下离上;巽象征木,离象征火,正是“烹饪”之象。

二是《小过彖传》:“小过……有飞鸟之象焉。‘飞鸟遗之音,不宜上,宜下,大吉’,上逆而下顺也。”[30]注称:“不宜上,宜下,即飞鸟之象。”这里的“上逆而下顺”,是对《小过卦》卦象的解释:艮下震上。《说卦传》说:“震,动也”;“艮,止也”。[31]《杂卦传》说:“震,起也;艮,止也。”[32]飞鸟震动向上飞起则不安,故“不宜上”;而向下艮止则安,故“宜下”。《大学》所说的“知止而后有定,定而后能静,静而后能安”[33],亦是此意。

至于《系辞传》之“象”,则有更多关于卦象的言说。例如:

八卦以象告,爻彖以情言。[34]

彖者,言乎象者也;爻者,言乎变者也。(韩康伯注:“‘彖’谓卦下之辞,言说乎一卦之象也。”)[35]

生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤。(韩康伯注:“拟乾之象。”孔颖达疏:“谓画卦成乾之象。”)[36]

以下“象”字,也应当指卦象:

八卦成列,象在其中矣;因而重之,爻在其中矣。[37]

孔颖达疏:“言八卦各成列位,万物之象在其八卦之中也。”这似乎是指万物的现象。但他又说:“言刚柔之象,立在其卦之根本者也。……其刚柔立本者,若刚定体为乾,若柔定体为坤,阳卦两阴而一阳,阴卦两阳而一阴,是立其卦本而不易也,则上‘八卦成列,象在其中矣’是也。”这里的“刚柔之象”显然指卦象,所以说“立在其卦”,即“刚定体为乾”而“柔定体为坤”。

此外,《系辞传》有“四象”之名:

《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。[38]

《易》有四象,所以示也;系辞焉,所以告也;定之以吉凶,所以断也。[39]

对此所谓“四象”,历来解说不一。笔者认为,由“《易》有四象……系辞焉……”,可知此处“象”指卦象,因为“系辞”既然指卦辞,那么“四象”即应指卦象。孔颖达即指出:“‘系辞焉,所以告’者,系辞于象卦下,所以告其得失也。”[40]由此反推,上文“两仪生四象”之“四象”亦应指卦象。问题在于:此“象”何以为“四”?其实,“两仪”“四象”“八卦”都是卦象,只是层次不同:“两仪”谓、;“四象”谓、、、;“八卦”谓、、、、、、、。

2.爻象

词语“爻象”,乃出自《系辞传》:

夫乾,确然示人易矣;夫坤,隤然示人简矣。……爻象动乎内,吉凶见乎外。[41]

孔颖达疏:“‘爻象动乎内’者,言爻之与象,发动于卦之内也。”这里“爻之与象”的表述不确,“与”字实属多馀。所谓“爻象动乎内”,此“内”指“卦之内”,当然就是“爻”,其“象”就是爻象,这里具体是指《乾卦》《坤卦》之内的爻象。

三、“易象”的制作:观察“现象”而“立象”——归纳

相传圣人怎样“作《易》”?就是在“观象”即观察现象的基础之上“设卦”。这就叫做“观象设卦”。

(一)“观象”:观取“现象”

关于“观象”,上文已有讨论。至于“观象设卦”,《系辞传》说:

圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。是故吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也;变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也。[42]

这里所谓“设卦观象”,实为“观象设卦”,即先“观象”而后“设卦”。对此,孔颖达讲得很清楚:“谓圣人设画其卦之时,莫不瞻观物象。法其物象,然后设之。”这是解释“卦象”;进而解释“爻象”:“此下四句经,总明诸象不同之事,辞之吉者是得之象,辞之凶者是失之象,故曰‘吉凶者,是失得之象也’”;“经称‘悔吝者’是得失微小,初时忧念虞度之形象也”;“万物之象,皆有阴阳之爻,或从始而上进,或居终而倒退,以其往复相推,或渐变而顿化,故云‘进退之象’也”;“昼则阳日照临,万物生而坚刚,是昼之象也;夜则阴润浸被,万物而皆柔弱,是夜之象也”。这就是说,卦象、爻象都来自对万物的现象的观察。

在《系辞传》看来,易象之“象”,乃是万物现象之“像”。所以,《系辞传》以“像”释“象”:

《易》者,象也;象也者,像也。[43]

此处“象”指卦象;然而它是万物现象之“像”。孔颖达疏:“‘象也者,像此者也’,言象此物之形状也”;“易卦者,写万物之形象,故云‘《易》者,象也’。‘象也者,像也’者,谓卦为万物象者,法像万物,犹若乾卦之象,法像于天也”。

(二)“立象”:抽象化归纳

上述“观象设卦”所谓“设卦”,首先就是“立象”。《系辞传》说:

圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言。[44]

孔颖达疏:“非唯立象以尽圣人之意,又设卦以尽百姓之情伪也。”据此,“立象”并不等于“设卦”。《系辞传》说:“乾以易知,坤以简能。……易简,而天下之理得矣;天下之理得,而成位乎其中矣。”韩康伯注:“成位至立象也。”孔颖达疏:“成位况立象,言圣人极易简之善,则能通天下之理,故能成立卦象于天地之中,言并天地也。”[45]显然,此处的“立象”就是“成立卦象”,但并不是所有的卦象,而是特指“乾坤”的最初“易简”的卦象;此时尚未“设卦”,可见此处“立象”当指“”与“”,即只是阴阳之象,所以谓之“易简”。

但这只是狭义的“立象”。广义的“立象”,泛指设立八卦乃至六十四卦的卦象。《系辞传》说“知者观其彖辞则思过半矣”,韩康伯注:“夫彖者,举立象之统。”孔颖达疏:“谓文王卦下彖辞,举明立此卦象之纲统也。……若《屯卦》彖云‘利贞’,夫子释云‘动于险中大亨’。贞者,是举立象之统也。”[46]显然,这里的“立象”已不限于《乾》《坤》两卦的卦象,而是泛指所有各卦的卦象。

1.“拟象”

就其广义而论,“立象”就是“设卦”,也叫“立卦”。《说卦传》说:

昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻。[47]

韩康伯注:“卦,象也”;“卦则雷风相薄,山泽通气,拟象阴阳变化之体”。[48]孔颖达疏:“伏牺初画八卦,以震象雷,以巽象风,以艮象山,以兑象泽。”

这里,韩康伯在易学史上第一次提出了“拟象”概念。这是回答“具体怎样立象设卦”的问题,答案就是通过“拟象”。据《系辞传》的思想,《周易》的易象之“象”,就是“拟象”的结果:

夫象,圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。[49]

何谓“拟象”?就是“拟诸其形容”而“象其物宜”。《系辞传》再次明确指出:

圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。[50]

所谓“拟诸其形容”而“象其物宜”,就是模拟物象、现象。孔颖达疏:“六十四卦,皆拟诸形容,象其物宜也。若《泰卦》比拟泰之形容,象其泰之物宜;若《否卦》则比拟否之形容,象其否之物宜也。举此而言,诸卦可知也。”这就是说,六十四卦的易象,都是“拟象”“比拟”的结果。

这里所谓“比拟”,其实就是“类比”(analogy),即上文杨振宁所说“取象比类”。关于“比拟”,在谈到《乾象传》时,孔颖达即指出:“天有纯刚,故有健用。今画纯阳之卦以比拟之,故谓之‘象’。”[51]显然,“易象”是对“现象”的“比拟”“比类”,亦即“类比”。

2.“取象”:抽象归纳

那么,究竟如何“比拟”“比类”?在“设卦”过程中,这首先就是“取象”,即观取“现象”。“取象”分为两种:一是“作《易》”之时,从所观的“现象”中“取象”;二是“用《易》”(蓍筮)之时,从所观的“易象”中“取象”(详后)。

关于从“现象”中“取象”,孔颖达指出:“凡《易》者,象也,以物象而明人事,若《诗》之比喻也。或取天地阴阳之象以明义者,若《乾》之‘潜龙’‘见龙’,《坤》之‘履霜坚冰’‘龙战’之属是也。或取万物杂象以明义者,若《屯》之六三‘即鹿无虞’、六四‘乘马班如’之属是也。如此之类,《易》中多矣。”[52]

前引《系辞传》说“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦”,孔颖达疏:“圣人之作《易》,无大不极,无微不究。大则取象天地,细则观鸟兽之文与地之宜也。”[53]这就是说,“作八卦”是“取象”天地万物。

但这里要特别注意:这种“取象”并不是依样画葫芦、如同“照相”一般的“画像”,即并不是感性现象的形象描摹,而是一种理性的抽象(abstraction),其结果就是高度抽象化的卦爻符号。所以前引孔颖达说“或取天地阴阳之象以明义”“或取万物杂象以明义”,这就表明“取象明义”其实并非取其“形”,而是取其“义”。

同样,在谈到“易象”的来源时,孔颖达也指出:“夫《易》者,象也。象之所生,生于义也。有斯义,然后明之以其物,故以龙叙乾,以马明坤,随其事义而取象焉。”[54]这也是说,取象其实并非取其“象”,而是取其“义”。

这种“义”并不是现象本身,而是现象背后的本质。前引《系辞传》说“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象”,孔颖达疏:“‘赜’谓幽深难见,圣人有其神妙,以能见天下深赜之至理也。”[55]这种幽深的至理,并非感性的观察可以看见,必须经过理性的思维,亦即抽象。

这样我们才能理解《系辞传》里这种看似矛盾的说法:既说“《易》者象也,象也者像也”[56],即《周易》是模拟“现象”而成“易象”;但是又说“神无方而《易》无体”,韩康伯注“寂然无体,不可为象”,孔颖达疏:“谓寂然幽静而无体,不可以形象求,是不可为象。至如天覆地载,日照月临,冬寒夏暑,春生秋杀,万物运动,皆由道而然,岂见其所营,知其所为?是‘寂然无体,不可为象’也。”[57]

这该怎么理解呢?其实,这恰恰就是讲:在“现象”与“易象”之间,存在着一个“抽象”的思维过程。所以,“易象”虽然是对“现象”的“拟象”,但其所“拟”的并非现象本身,而是现象背后的“道”与“义”,这是一种“抽象”与“归纳”。例如《否卦》的卦象“”拟象“天地”,然而我们从“”看不出天的形象,从“”也看不出地的形象。所以韩康伯说:“夫非忘象者,则无以制象。”孔颖达疏:“凡自有形象者,不可以制他物之形象,犹若海不能制山之形象,山不能制海之形象;遗忘已象者,乃能制众物之形象也。”[58]

《周易》的抽象归纳,分为两层:一是抽象为卦爻符号,这就是卦象和爻象;二是抽象为概念范畴,而见于卦辞和爻辞。

(1)卦爻符号的抽象归纳:画卦。例如八卦,是的天等现象的抽象,“乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金……”;是地等现象的抽象,“坤为地、为母、为布、为釜……”;是雷等现象的抽象,“震为雷、为龙、为玄黄、为敷、为大涂、为长子……”;是风等现象的抽象,“巽为木、为风、为长女……”;是水等现象的抽象,“坎为水、为沟渎、为隐伏、为矫��、为弓轮……”;是火等现象的的抽象,“离为火、为日、为电、为中女、为甲胄、为戈兵……”;是山等现象的抽象,“艮为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、为鼠……”;是泽等现象的抽象,“兑为泽、为少女、为巫、为口舌……”。[59]

通过这种抽象归纳,一个符号所概括的是多种事物,所以,只需要八个符号(经卦)或六十四个符号(别卦)就能够涵盖“万物之象”。诚如孔颖达所说:“物有万象,人有万事。若执一事,不可包万物之象;若限局一象,不可总万有之事。故名有隐显,辞有踳驳,不可一例求之,不可一类取之。故《系辞》云‘上下无常,刚柔相易,不可为典要’、韓康伯注云‘不可立定准’是也。”[60]

(2)概念范畴的抽象归纳:取类。所谓“取象”,也叫“取类”。唯其“取类”,才如上文所说,《周易》“取象比类”的思维方式乃是“类比”思维。“取类”概念,亦出自《系辞传》:

夫《易》……其称名也小,其取类也大,其旨远,其辞文,其言曲而中,其事肆而隐。[61]

韩康伯注:“托象以明义,因小以喻大。”孔颖达疏:“‘其称名也小’者,言《易》辞所称物名多细小,若‘见豕负涂’‘噬腊肉’之属,是其辞碎小也。‘其取类也大’者,言虽是小物,而比喻大事,是所取义类而广大也。”例如《文言传》说:

同声相应,同气相求。水流湿,火就燥;云从龙,风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其类也。[62]

这里的“各从其类”,孔颖达是从阴阳二气“感应”的角度来讲的:“天地之间,共相感应,各从其气类。此类因圣人感万物以同类,故以‘同类’言之。”其实,“各从其类”就是“取象比类”,亦即《周易》的“类比”思维。

不过,尽管“取类”未必是指阴阳“感应”,但《周易》确实以“阴阳”作为“取类”的最高标准。例如《坤彖传》说:

牝马地类,行地无疆。……西南得朋,乃与类行。[63]

孔颖达疏:“以其柔顺,故云‘地类’”;“以阴而造坤位,是乃与类俱行”。这里以“牝马”(母马)释《坤卦》,实即以“阴”释“坤”。所以《坤文言》说:

阴疑于阳必战,为其嫌于无阳也,故称“龙”焉。犹未离其类也,故称“血”焉。[64]

孔颖达疏:“上六阴盛,似阳,为嫌纯阴非阳,故称‘龙’以明之。上六虽阴盛似阳,然犹未能离其阳类,故为阳所伤而见成也。”

要之,《周易》的拟象思维,其“观象设卦”,就其思维形式而论,不外乎“抽象”的“归纳”。

四、“易象”的运用:观察“易象”而“用象”——演绎

上节讲“易象”的制作,是从具体到抽象的归纳;本节讲“易象”的运用,是从抽象到具体的演绎。前者所观的是“现象”,后者所观的是“易象”;前者旨在“立象”,后者旨在“用象”。但就思维而论,两者都是“拟象”思维:不仅上节所讲的“观象设卦”是“拟象”,即由观察“现象”而“立象”;而且本节所讲的《周易》的“备物致用”同样是“拟象”,即由观察“易象”而“用象”。

至于“取象”,正如上文所说,涉及两个层次:上节所论“作《易》”,所取之“象”是自然现象和社会现象;而本节所论“用《易》”,所取之“象”是卦象和爻象。圣人建立“易象”的目的,是为了让人们能够通过蓍筮活动,观取“易象”而“极数知来”。《系辞传》说:

生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。[65]

这就是说,易道就是天地“生生”之“道”[66],亦即“阴阳”之“道”;对此加以“效法”,进而“成象”,便是易象;遇“事”有疑,则“占”而问,穷尽蓍数,得卦,便能“极数知来”,即知道“事”的未来的“通变”。这里强调由“效法”而“成象”,可见“极数知来”的关键在于从“成象”的易象中“取象”。

(一)“观象”:观取“易象”

前面谈到,“观象”而“取象”分两种:上节是从所观的“现象”中取象,旨在抽象化归纳;本节是从所观的“易象”中取象,旨在具体化演绎。

关于后者,分为观取“易象”中的卦象和爻象:(1)观取卦象。孔颖达曾谈到:“《易》之为体,取象既多。若取分义,则云震下、离上;若取合义,则云离、震合体,共成一卦也。”[67]这里所取之“象”,便是经卦的卦象。又如《序卦传》说:“革物者莫若鼎,故受之以《鼎》。”韩康伯注:“革去故,鼎取新。既以去故,则宜制器立法以治新也。鼎,所以和齐生物,成新之器也,故取象焉。”[68]这里所取的便是《鼎卦》的卦象。(2)观取爻象。孔颖达说:“卦之与爻,皆有其辞。但爻有变化,取象既多,以知得失。故君子尤所爱乐,所以特云‘爻之辞’也。”[69]意思是说:爻辞所取,乃是爻象。孔颖达还明确地谈到“爻象”:“案诸儒象卦制器,皆取卦之爻象之体。”[70]

1.取象制器

确实,《易传》就是这样的看法,即“取象以制器”[71],认为早期文明的成果都是“象卦制器”、亦即从“易象”中“取象”的结果:

作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸《离》。包牺氏没,神农氏作,斲木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸《益》。日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸《噬嗑>。……黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸《乾》《坤》。刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利,以济不通,致远以利天下,盖取诸《涣》。服牛乘马,引重致远,以利天下,盖取诸《随》。重门击柝,以待暴客,盖取诸《豫》。断木为杵,掘地为臼,臼杵之利,万民以济,盖取诸《小过》。弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下,盖取诸《睽》。上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸《大壮》。古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之以棺椁,盖取诸《大过》。上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸《夬》。[72]

这12个“取”字,都是在说“取象制器”。孔颖达疏:“案《上系》云‘以制器者尚其象’,则取象不取名也。”[73]这里的“取象”之“象”就是“易象”。

2.取象知来

尽管上述关于文明创造的说法未必就是史实,但却符合《周易》的功用:“知来”,即能预知未来的事物。对于《周易》的蓍筮来说,其所占问的现象远远超出“制器”的范围,涵盖“天下万物”。所以《系辞传》说:

象事知器,占事知来。[74]

这里的表述很容易引起误解,以为“象事知器”与“占事知来”是分别而独立的。其实,这是古代汉语的“互文”修辞,意谓:“占事”就是“象事”亦即“取象”,不仅能“知器”,而且能“知来”。

又如《系辞传》说:

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮尚其占。是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。[75]

这里同样不能将“以制器者尚其象”与“以卜筮尚其占”对立起来。其实,不论“制器”还是“卜筮”,均“尚其象”,因为它们均属“将有为也,将有行也”的范畴。孔颖达疏:“君子将欲有所施为,将欲有所行,往占问其吉凶,而以言命蓍也。……蓍受人命,报人吉凶,如响之应声也。……《易》之告人吉凶,无问远之与近,及幽遂深远之处,悉皆告之也。……物,事也。然《易》以万事告人,人因此遂知将来之事也。”

因此,前引《系辞传》说:

《易》有四象,所以示也;系辞焉,所以告也;定之以吉凶,所以断也。[76]

这就是说,《周易》卦爻之“象”,乃所以“示”人;卦爻之“辞”,乃所以“告”人。所“示”所“告”的内容,就是吉凶的断定,指向“将来之事”,即所占问的现象。这也就是“取象知来”。正如《中庸》所说:“至诚之道,可以前知:国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽;见乎蓍龟,动乎四体。祸福将至,善,必先知之;不善,必先知之。故至诚如神。”[77]这是讲“知来”,且提别提到“蓍龟”,即蓍筮与龟卜。

(二)“用象”:具体化演绎

所谓“用象”,就是筮人将易象(卦象、爻象)运用于所问之事。将易象运用于所问的现象,乃是从抽象的符号到具体的事务,这显然是一种演绎,而且是一种类比性的演绎,即同样是“取象比类”。

词语“用象”出自《周易正义》,在解释《涣彖传》“利涉大川,乘木有功也”时,王弼注:“乘木即涉难也。木者,专所以涉川也。涉难而常用涣道,必有功也。”孔颖达疏:“先儒皆以此卦坎下巽上,以为乘木水上,涉川之象,故言乘木有功。王(王弼)不用象,直取况喻之义,故言此以序之也。”[78]所谓“况喻”,就是类比。孔颖达说王弼“不用象”,这是不确切的;事实上,众所周知,王弼并非完全舍弃象数、只讲义理。所谓“象数”,其实就是一种“用象”。

此外,在解释《系辞传》“《易》有四象”时,孔颖达疏:“庄氏云:四象,谓六十四卦之中,有实象,有假象,有义象,有用象,为四象也。”[79]尽管孔颖达对庄氏的说法不以为然,但蓍筮确实要“用象”。

蓍筮活动作为“用《易》”,包括“用象”,强调易象之“用”。《系辞传》说:

夫《易》开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。……是以明于天之道,而察于民之故,是兴神物以前民用。……见(xiàn)乃谓之象,形乃谓之器;制而用之谓之法,利用出入、民咸用之谓之神。[80]

这里的“开物成务”,包括“以前民用”、“制而用之”、“利用出入,民咸用之”,都是在讲《易》之“用”,即“用《易》”,就是将“易象”运用于蓍筮所占问的“现象”。例如《乾卦》“用九”,就是取用阳爻之象;《坤卦》“用六”,就是取用阴爻之象。又如:

二与四同功而异位,其善不同:二多誉,四多惧,近也。柔之为道,不利远者,其要无咎,其用柔中也。[81]

这里的“二”“四”指第二爻和第四爻,即是爻位之象。“其用柔中”是对“二多誉”的解释,孔颖达疏:“言二所多誉者,言二所以要会,无罪咎而多誉也。所以然者,以其用柔而居中也。”这也是讲爻位之象。

总之,“用《易》”就是“用象”,也就是将“易象”运用于所占问的“现象”。之所以要“用象”,是因为《周易》的宗旨就是“备物致用,立成器以为天下利”,孔颖达疏:“谓备天下之物,招致天下所用,建立成就天下之器,以为天下之利。”[82]这里的“器”是广义的,泛指事物,即如前引“见乃谓之象,形乃谓之器”,泛指“现象”。这是将抽象的卦象和爻象运用到具体的事物,也就是演绎。

五、结语

综括全文,《周易》的思维方式与其说是“象思维”,不如说是“拟象思维”。《易传》“象”有两种含义:一是“现象”,即具体的自然现象和社会现象;二是“易象”,即抽象的卦象和爻象。“易象”来自“观象设卦”;其中“观象”属于感性认识的观察,而“设卦”则属于理性认识的一种思维过程。《周易》的拟象思维包含两个阶段:一是“作《易》”,即从所观察的具体“现象”中“取象”,由此“设卦”而有抽象的“易象”;二是“用《易》”,即从所设的抽象“易象”中“取象”,而运用于所占问的具体“现象”。

可见拟象思维并不神秘,它实质上就是一种类比思维,即在理性思维中模拟感性现象,亦即首先对一类现象加以归纳,然后演绎地运用于另一类现象领域。这也表明拟象思维并不是一种独立的思维形式,而只是在普遍的“归纳‒演绎”规律下的一种特殊的思维内容。《周易》拟象思维与科学思维的区别并不在其思维形式,而在其思维内容,特别是其思维的原初预设:在当时的观念预设中,一切现象都是“天意”或“神意”的显示;“圣人”从这些现象中领悟神意,从而制作《周易》易象,进而通过蓍筮活动指导人事。

最后应当指出:不论是一般“现象”还是“易象”,《易传》的“象”观念其实都属于“前现象学”的“现象”观念,即都基于“本质与现象”或“本体与现象”的区分。然而,按照20世纪以来的哲学思想的前沿观念,“现象背后一无所有,现象就是最好的指南”[83]。《易传》这种“有象之观”来自“无象之观”[84],诚如《老子》所说:“天下万物生于有,有生于无。”[85]不过,这种“无象之观”已经超出《易传》思想观念的范围,兹不赘述。

注释:(滑动可浏览完整版)

[①]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[②]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[③]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。原文中的“取象比类”,有时作“趋向比类”,应属杨振宁发言的记录者和杂志社之误。

[④]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[⑤]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[⑥]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[⑦]杨振宁:《〈易经〉对中华文化的影响》,《自然杂志》2005年第1期,第1‒3页。

[⑧]布斯曼、于尔:《预设的概念》,黄玉顺译,载《儒教问题研究》,人民出版社2012年版,第179–192页;黄玉顺:《论科学与哲学中的信念与预设》,载《儒家思想与当代生活——“生活儒学”论集》,光明日报出版社2009年版,第237–249页。

[⑨]黄玉顺:《论科学与哲学中的信念与预设》,载作者文集《儒家思想与当代生活——“生活儒学”论集》,光明日报出版社2009年版,第237–249页;《论哲学与宗教中的超越与信念》,载作者文集《儒教问题研究》,人民出版社2012年版,第3–22页。

[⑩]黄玉顺:《神圣超越的哲学重建——〈周易〉与现象学的启示》,《周易研究》2020年第2期,第17–28页。

[11]这里顺便说说:学界曾有所谓“形象思维”的讨论。其实,“形象思维”本身就是一个自相矛盾的伪概念,因为“形象”并不属于理性的“思维”范畴,即“思维”必定是“抽象”的。

[12]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,中华书局1980年版,第79页。

[13]《十三经注疏·周易正义·剥彖传》,第38页。

[14]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第81页。

[15]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第87页。

[16]《十三经注疏·周易正义·乾卦》,第14、13页。

[17]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86页。

[18]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第77页。

[19]《十三经注疏·周易正义·说卦》,第93页。

[20]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[21]《十三经注疏·周易正义·姤彖传》,第57页。

[22]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第78、79页。

[23]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[24]黄玉顺:《中国哲学的“现象”观念——〈周易〉“见象”与“观”的考察》,《河北学刊》2017年第5期,第1–6页。

[25]《十三经注疏·周易正义·贲彖传》,第37页。

[26]《十三经注疏·周易正义·乾卦》,第13页。

[27]黄玉顺:《中国哲学的“现象”观念——〈周易〉“见象”与“观”的考察》,《河北学刊》2017年第5期,第1–6页。

[28]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第77页。

[29]《十三经注疏·周易正义·鼎彖传》,第61页。上古“烹”“享”“亨”未分化,皆作“亯”。

[30]《十三经注疏·周易正义·小过彖传》,第71页。

[31]《十三经注疏·周易正义·说卦》,第94页。

[32]《十三经注疏·周易正义·杂卦》,第96页。

[33]《十三经注疏·礼记正义·大学》,第1673页。

[34]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第91页。

[35]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第77页。

[36]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第78页。

[37]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第85页。

[38]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[39]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[40]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[41]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86页。

[42]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第76页。

[43]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第87页。

[44]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[45]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第76页。

[46]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第90页。

[47]《十三经注疏·周易正义·说卦》,第93页。

[48]《十三经注疏·周易正义·说卦》,第93页。

[49]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第83页。

[50]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第79页。

[51]《十三经注疏·周易正义·乾彖传》,第14页。

[52]《十三经注疏·周易正义·坤卦》,第18页。

[53]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86页。

[54]《十三经注疏·周易正义·乾文言》,第16页。

[55]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第79页。

[56]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第87页。

[57]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第78页。

[58]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第81页。

[59]《十三经注疏·周易正义·说卦》,第94‒95页。

[60]《十三经注疏·周易正义·乾卦》,第13页。

[61]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第89页。

[62]《十三经注疏·周易正义·乾文言》,第16页。

[63]《十三经注疏·周易正义·坤彖传》,第18页。

[64]《十三经注疏·周易正义·坤文言》,第19页。

[65]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第78页。

[66]黄玉顺:《从“生生何谓”到“生生何为”——论〈系辞传〉“生”的原初观念与当代转化》,《周易研究》2023年第2期,第5‒13页。

[67]《十三经注疏·周易正义·噬嗑彖传》,第37页。

[68]《十三经注疏·周易正义·序卦》,第96页。

[69]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第77页。

[70]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86页。

[71]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第87页。

[72]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86‒87页。

[73]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第86页。

[74]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第91页。

[75]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第81页。

[76]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[77]《十三经注疏·礼记正义·中庸》,第1632页。

[78]《十三经注疏·周易正义·涣彖传》,第69页。

[79]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[80]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第81‒82页。

[81]《十三经注疏·周易正义·系辞下》,第90页。

[82]《十三经注疏·周易正义·系辞上》,第82页。

[83] 海德格尔:《面向思的事情》,陈小文、孙周兴译,商务印书馆1999年版,第80页。

[84]参见黄玉顺:《论“观物”与“观无”——儒学与现象学的一种融通》,《四川大学学报》(哲学社会科学版)2006年第4期,第67–74页。

[85]楼宇烈:《王弼集校释·老子道德经注》,上册,中华书局1980年版,第110页。

作者简介:黄玉顺,山东大学易学与中国古代哲学研究中心暨儒学高等研究院教授;杨晓伟,山东社会科学院《东岳论丛》编辑部研究员。

原载:《周易研究》2025年第5期